家庭料理研究家奥薗壽子オフィシャルサイト

家庭料理研究家奥薗壽子オフィシャルサイト

読むと書くの教室のzoomの講座があり

時々受講しています。

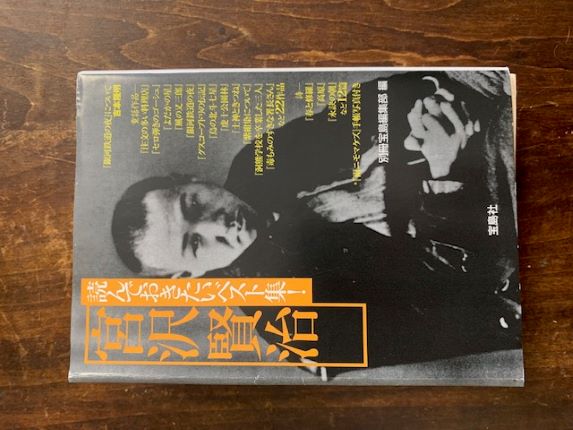

宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」の講座があり

いろいろ忙しいので、今回はやめておこうと思ったのですが

明日の朝9時が申込期限という日

夜中の2時半ごろ目が覚めて

なんかわかんないけど、申し込まなきゃって思って

気が付いたら申し込んでいました。

いったい、なんだったんだろう?

それで、もう一度読み直すことに。

「セロ弾きのゴーシュ」(宮沢賢治)

読んでみてびっくりしたのは

初めて読んだみたいな気持ちになって

なんか、ものすごくいろんなことを考えました。

先生の講座を受けた後で、これを書いているのですが

先生の読み方とは、まったく違う読み方です。

一応、ざっくりとあらすじを書いておくと

ゴーシュは、楽団に所属するセロ弾きなんだけれど

あまり上手ではないという評判。

仲間の楽手の中では一番下手だったので、楽長から、毎回注意されるのでした。

だから、みんなとの練習が終わった後も一人残って練習し

更に、家に楽器を持って帰って、夜を徹して練習をするのです。

川端にある壊れた水車小屋がゴーシュの家

毎晩、夜が明けるまで何度も何度も練習をしていると

いろんな動物たちがやってきます。

猫や、鳥や、たぬきや、ネズミや・・・。

これらの動物たちは、ゴーシュの奏でる音楽によって

病が癒えているのです。

みんなからヘタだと思われている音楽が

動物たちにとっては癒しになっているのです。

ざっくりとしたストーリーは、こんな感じ。

これを読んだ時、すぐに自分のこれまでの料理のことを思いました。

私は、まったくの独学で、きちんと習ったこともないし

母親は料理をしなかったから

そもそも、家庭料理というものが何なのかもわかっていない感じ。

料理を仕事にしようとしたとき、それが問題となりました。

自分のあみだした方法で料理をしていたから

いわゆる、一般的な基礎知識というものがない

っていうか、めんどくさい工程は、自分の判断で省略したり

別のやり方に変えたりしていたのです。

父親が科学者だったので

目の前で起こっている現象の結果には

必ず原因があると教えられてきたから

こういう風なものを作るには、どういう風にすればいいかと

望む結果を得るにどうすればいいか

実験しながら料理をしていたのです。

理論的に、整合性があれば、それでいいじゃないかと思っていた

それが私の料理でした。

その当時、世の中的には正しい料理のやり方みたいなものがあって

例えば、乱切りというのは、野菜を回しながら斜めに切る

という風に定義されていて

野菜を回しながら切らないと、乱切りとは言わない

みたいなこと。

これ、冗談みたいだけれど、そういうことを真剣に言われた時代があったのです。

乱切りって、どんな形に切ってもいいって事よね

っていうような私の料理なんて、本当にアウトで

全く基礎がなっていないと言われたりしました。

世の常識(楽長の感覚)に合わせられない

まさにゴーシュです。

料理研究家になるためには、基礎を学び

時代のスタンダートな味付けや、料理法を身につけなければと思い

毎晩遅くまで、もくもくと料理を作り続けた時もありました。

けれど、私は私でしかない。

誰かの舌や、スタンダードな基準に合わせて料理するのは

私にはできなかったのです。

ゴーシュが、楽長の言う通り演奏できないように。

私は私の美味しいと思うものしか作れないし

私が納得できるやり方でしか料理はできない。

さらに言えば

私は料理研究家ではなく、家庭料理研究家になるのだ、と決めた時に

近所のスーパーで手に入る食材と調味料で

その辺で売っているフライパンと鍋で作ると決めました。

高級な食材を使って、高性能の道具を使えば

もっともっと美味しいものは作れると思うけれど

私は、家庭料理研究家なのだから

誰でもが手に入るものしか使いたくない。

他の料理研究家の方が、良いものを使ってもっと美味しいものを作って

食材や道具が良い事で、その分だけ美味しく作れて

撮影の時に、クライアントや、編集者の人たちに見てめられたとして

その一方で

普通の食材で、普通の道具を使って作って

普通の人が作れる料理しか作れなかったとして

ああ、やっぱり奥薗はだめだなと思われたとしても

それは仕方ないと覚悟しました。

家庭料理研究家なんだから、お店の料理じゃなくていい、普通でいいと。

それをわかってくれる人と、仕事をさせてもらえればいいのだと思ったのでした。

幸い、それをわかってくれる人たちとのありがたい出会いがたくさんありました。

それはまるで、動物たちがゴーシュの音楽を気に入ってくれたみたいに。

だから、ゴーシュは

自分のチェロが性能的には良くないものなのだけれど

それを、受け入れて、

それが自分なのだとひきうけて、覚悟をした

そこも、すごく通じるものを感じたのでした。

そこに、ゴーシュの音楽が生まれ

それをわかってくれる仲間ができる

それが動物たちだったのだと思います。

自分が自分のやるべきことをやり真面目に生きている

それだけで誰かの役に立つ

それでいいのだと思うし

それが大事なんだと思う。

頑張って、誰かの役に立とうとするんじゃなくてね。

この物語の最後は

ゴーシュの演奏が、みんなに受け入れられるのですが

自分が、自分らしく演奏すれば、

自分が媚びなくても、周りが変わってくれる

そういうことをいっているようで

なんか、ほっと安心しました。

私の料理も

かつては、かなり異端視されましたが

今は、多くの人に作ってもらえるようになりました。

自分らしくあれば、それをわかってくれる人は確実にいると

私は思います。

セロ弾きのゴーシュ

これまで何度も読んでいるのに

今回は、自分の物語として読めて

何か、ゴーシュとすごく仲良くなれたような気がしています。

いい話でした。

本当に良かった。

宮沢賢治の童話、他にも読んでみようと思っています。

コメント

こんにちわ。いつも奥薗さんのレシピにはお世話になっております。

セロ弾きのゴーシュ、昔読みました。(10年近く前で、20代の頃)

読んだ当時は、「動物にしか認められないゴーシュが可哀想」と感じていました。

私自身が、「みんなに認められないと気が済まない」とないものねだりをしていたなと今更感じました。

奥薗さんのブログはいつも考えさせられます。

最近、納豆をあまり混ぜないで食べています。奥薗さんのブログを見てからです。

いっぱい混ぜるより本当に美味しくてびっくりしています。

「納豆をいっぱい混ぜると旨味成分が〜」と聞いていたので、

それをずっと信じていました。

人に流されてばかりじゃなく、「自分はどうなのか」と問いかけて

日々を充実させたいなと思いました。

コメント、ありがとうございます。

読んで頂けて、すごくうれしいです。

納豆も、挑戦してくださって感謝です。

そうですね、自分らしく生きるってどういうことかなって

最近すごく考えています。

また、思いつくままに書いてみますので、また感想頂ければ嬉しいです。

これからもよろしくです。